L’Arrestation

Je suis rentrée dans la résistance le 1er Mars 1943 comme agent de liaison dans le groupe B.O.A du Morbihan dirigé alors par mon mari, Julien Le Port. J’ai hébergé les résistants de mon groupe, recueilli des S.T.O, transporté des armes et également participé aux parachutages d’armes sur un terrain proche de mon domicile au Ruffaux en Melrand. J’ai été arrêtée le 16 avril 1944, sans doute suite à une dénonciation. Avec deux jeunes enfants, mon fils Robert, âgé de trois ans et demi et Guy, âgé de quatre mois, fils d’ Henriette, une camarade présente sur les lieux, je suis restée volontairement attendre l’arrivée des allemands qui commençaient à cerner la maison, pour permettre aux cinq autres membres du groupe, dont mon mari, Julien, et mes deux frères, Robert et Aimé Le Pen, de s’enfuir. Je voulais éviter une défense désespérée du groupe et les représailles sur le village, mais, à ce moment là, lorsque je réussis à convaincre Julien de partir, je n’imaginais quand même pas ce qui allait suivre.

Ne Pas Trahir

Poème écrit, en prison, en novembre 1943 par Marianne Corn, dite Colin jeune militante des jeunesses sionistes dans la zone sud, arrêtée avec un convoi d’enfants qu’elle tentait de faire passer en Suisse, fusillée le 8 juillet 1944. Son corps sera retrouvé dans un charnier quelques jours après la libération.Je trahirai demain pas aujourd’hui.

Aujourd’hui, arrachez‑moi les ongles

Je ne trahirai pas

Vous ne savez pas le bout de mon courage.

Moi, je sais.

Vous êtes cinq mains dures avec des bagues.

Vous avez aux pieds des chaussures avec des clous.

Je trahirai demain.

Pas aujourd’hui,

Demain.

Il me faut la nuit pour me résoudre.

Il ne me faut pas moins d’une nuit

Pour renier, pour abjurer, pour trahir.

Pour renier mes amis,

Pour abjurer le pain et le vin,

Pour trahir la vie,

Pour mourir.

Je trahirai demain.

Pas aujourd’hui.

La lime est sous le carreau,

La lime n’est pas pour le bourreau,

La lime n’est pas pour le barreau,

La lime est pour mon poignet.

Aujourd’hui, je n’ai rien à dire.

Je trahirai demain.

Ce fut ma première expérience de la violence gratuite : être sauvagement battue devant mon tout jeune enfant, dès que les allemands trouvèrent un revolver et une ceinture de parachute oubliés dans le foin.

Emmenée à la caserne de Pontivy où je fus enfermée dans un cachot pendant huit jours, je dus subir des interrogatoires quotidiens à partir de 7 heures du matin. Puis je fus transférée à la prison de Vannes, et condamnée à mort, peine commuée en déportation sur décision du Furher après le débarquement.

Pendant cette période, je découvris l’angoisse et l’atroce douleur de devoir quitter ma famille, sans grand espoir de retour. Pendant les deux mois de mon incarcération à Vannes, je pus quand même voir à deux reprises mon fils Robert, et me remplir des images qui allaient, par la suite, me permettre de survivre… pour revenir, malgré tout… retrouver mon mari, mon fils, tous les miens.

Lettre que Simone parvient à faire passer à sa belle sœur Juliette Le Port, épouse Daniel, alors qu’elle venait d’apprendre sa condamnation à mort :

Ma chère Yeyette,

Je suis perdue, il n’y a plus aucun espoir. Vous recevrez d’ailleurs une lettre pour vous l’apprendre et vous serez tous ramassés. Quelle tuile ! Je vais sans doute mourir, mais ce sera en française. Gardez mon fils. Ma plus grande souffrance, c’est de vous savoir tous ramassés, plus que quelques jours à vivre. Gardez mes amours. Je vous aime tous et vous embrasse, pauvre Papa, comment va-t-il prendre ça ?

Ce sera sans doute ma dernière lettre. J’ai toujours du courage, faites comme moi

adieu

S

Vers l’enfer du camp

Cour de la prison de Vannes, le 1 Juillet 1944 à 5 heures : nous sommes sept femmes à attendre, une petite valise à la main. Soudain, nous sommes « enfournées » au fond d’un camion militaire, entourées de soldats armés… Ne sommes nous pas des terroristes : Suzanne Bouvard et Annick Philouze, deux cousines, arrêtées, comme infirmières après la bataille de Saint Marcel, Marceline Le Carrer, résistante à Bubry, Anne et Mélanie Le Calonnec, résistantes à Saint Thuriau, Annick Pizigot, agent du B.O.A à Locminé, et moi ?

Conduites à la gare des marchandises, nous sommes « chargées » dans un des wagons à bestiaux, occupé aux deux tiers par des prisonniers allemands, dont nous sommes séparées par une cloison à claire à voie.Le voyage va durer onze jours, en passant par Paris, le 9 juillet, Compiègne, le 10, arrivée le 11 juillet 44 à Romainville : première expérience de la promiscuité, mais aussi apprentissage de la solidarité pour ces petits riens de la vie quotidienne qui forgent les amitiés : se nourrir grâce aux colis de la croix rouge, dormir côte à côte, partager la peur des bombardements pendant les alertes dans les gares d’Angers de Tours, essayer de faire passer des messages pour nos familles.

Ainsi, Annick et Suzanne, qui allaient devenir mes inséparables compagnes, purent-elles remettre à des habitants de Chartres sur Loir une lettre dont le contenu parviendra à ma famille « prévenir Madame Daniel, ruelle du quai à Étel, que Simone est avec nous ». Peu avant Romainville, l’un de nos gardiens, Hermann, nous a fait comprendre que nous partions pour l’Allemagne : Romainville, dernière étape de repos avant un enfer dont nous n’osons pas encore imaginer l’existence. Le 18 Juillet 1944, nous sommes regroupées dans une casemate pour être embarquées dans un train, compartiment troisième classe : seules, Suzanne, Annick et moi parvenons à rester ensemble…

Détruire l’humanité en chaque être humain

Peu d’images subsistent, sinon l’impression de chaleur accablante et la vision de ces françaises, qui prisonnières comme nous, ne purent surmonter leur faim, et se ruèrent pour s’arracher les quelques colis en nombre insuffisant que donna la Croix Rouge à Nancy pour les 50 femmes du wagon : honte devant les sourires narquois des S.S., responsables pourtant de cette distribution indigne.

Et aussi, la rencontre avec Yvette Coutant et Micheline Voiturier, dite Michou, arrêtées pour faits de résistance, Yvette dans le Loir et Cher, et Michou, âgée de seize ans, lycéenne à Amiens. Nous ignorions encore que nous allions rester ensemble jusqu’à la libération du camp, mais dès ce moment, je pris Michou sous ma protection, et dans les épreuves à venir, la nécessité de ne pas me laisser succomber au désespoir devant elle fut pour beaucoup dans la préservation de mon moral.

L’arrivée au camp de Neu Brème allait nous donner le pressentiment de l’horreur qui nous attendait et qu’aucune imagination humaine ne peut inventer ni évoquer, que la mémoire parvient difficilement à restituer à travers nos pauvres mots.

Dans la nuit du 20 au 21 Juillet 1944, nous passons la frontière franco-allemande : le train s’arrête, on nous donne l’ordre de descendre, et après une heure d’attente, on nous pousse brutalement, délestées de nos valises dans deux voitures cellulaires pour nous conduire au camp de Neu Brème où l’on nous débarque sur une sorte de petite place encadrées par trois grilles et une baraque. Puis les S.S. nous poussent dans une pièce sans meubles et nous contraignent à nous allonger à même le sol. Deux d’entre nous sont retenues quelques moments à l’extérieur, puis nous rejoignent escortées de S.S.. riant : nous ne sûmes rien de ce qu’ils firent subir à ces deux femmes.

À six heures, une grande allemande blonde accompagnée d’une prisonnière, interprète, arrive et alors s’abattent alors sur nous les ordres qui allaient ponctuer notre existence pendant ces longs mois : Raus, Loos, Schnell, avec leur lot habituel de coups, de cris, de rires sadiques. Elle nous dirige vers le camp des hommes, et au passage, on nous restitue nos bagages.

À ce moment là, un spectacle hallucinant nous est imposé : des squelettes d’enfants en haillons s’avancent vers nous, mains tendues, mains où nous mettons ce qui nous reste de pain, de gâteaux secs, les quelques douceurs que nous avons pu préserver… Le regard des enfants s’illuminent un instant, puis soudain, guettant sans doute cela de leur bloc voisin, une bande de S.S. surgit, schlagues et batons à la main, tape, frappe ces enfants, leur arrache nos pauvres dons, les piétine. Les enfants s’enfuient, les S.S. se retirent, nous laissant seules, hébétées : plus jamais nous ne serons les mêmes… Puis commence l’appel de nos noms : nous entrons dans une baraque, l’une après l’autre, et là nos valises nous sont enlevées.

Alors que nous attendons, dehors, debout, que tout le convoi soit passé à la fouille, les S.S. poussent hors d’un baraquement un homme, grand, nu qu’ils contraignent à marcher sur une grande surface recouverte de planches d’où émergent, de deux à trois centimètres, les pointes de gros clous. Que dire, plus de cinquante ans après, de l’horreur de ce spectacle, de notre impuissance face à ces bourreaux, de notre incapacité à soutenir le regard de bête traquée de leur victime… de notre honte à souhaiter qu’un tel traitement nous soit épargné ! et aussi de la haine qui grandit et qui va devenir, hélas, l’un des ressorts de notre survie, pour que le monde sache, pour que tous ces tortionnaires paient un jour leurs méfaits…

De ce court passage au camp de Neu Brême, qui fut un des plus meurtriers, nous sommes restées frappées de stupeur, mes compagnes et moi, n’osant tout d’abord pas parler de ce que nous venions de voir, découvrant avec angoisse ce qu’extermination veut dire, redoutant de ne pouvoir y échapper. Aussi, avons-nous accueilli avec soulagement notre départ vers Ravensbrück le 26 juillet 1944, nous disant que rien ne pouvait être pire que ce que nous venions de voir. Et pourtant, le transfert en wagons à bestiaux, aux ouvertures d’aération bouchées, aux tinettes malodorantes, sans possibilité de s’allonger, sans nourriture durant trois jours et trois nuits, fut éprouvant.

Ravensbrück

Poème écrit à RavensbrückMon Dieu,

Je n’ai plus de vêtements sur moi,

je n’ai plus de chaussures,

je n’ai plus de sac, plus de portefeuille, de stylo,

je n’ai plus de nom.

On m’a étiquetée 35282

Je n’ai plus de cheveux,

je n’ai plus de mouchoir,

je n’ai plus les photos de Maman

et de mes neveux.

Je n’ai plus l’anthologie

où chaque jour

dans ma cellule de Fresnes

j’apprenais une poésie.

Je n’ai plus rien.

Mon crâne, mon corps,

mes mains sont nues.

Internée à Romainville, puis déportée à Ravensbrück, elle est rapatriée le 22 mai 1945. Elle a écrit un livre Triangle rouge.

À 4 heures, le 30 Juillet 1944, je pense, nous arrivons en gare de Ravensbrück. Des camions chargés d’êtres aux crânes tondus, vêtus de tenues rayées, et qui chantent Heihi, Heiho, nous croisent. D’autres femmes, (car c’étaient des femmes, les occupants des camions…) portant pelle ou pioche sur l’épaule, s’accompagnant du même chant, défilent, encadrées de femmes S.S., dites les souris grises. Sylvie, montée à Nancy avec nous, affirme que bientôt nous grossirons leur nombre, ce que nous avons encore peine à croire.

Nous parvenons au camp, cité de bâtiments en bois, entourés de fil de fer barbelés dont une rangée électrifiée avec, de distance en distance, des miradors d’où des sentinelles surveillent, jour et nuit, tous les mouvements du camp. Une nouvelle fois la fouille, où tout ce que nous avions pu préserver de celle subie à Neue Brème, nous est retiré… Nous voilà, nues, perdues, subissant le rire d’autres femmes, déportées comme nous pourtant, mais porteurs d’un brassard rouge, les polizei, ou d’un brassard bleu, les blokovas et stubowas chefs et sous chefs de bloc, recrutées le plus souvent parmi les russes et les polonaises du camp parlant l’allemand, jouissant de quelques privilèges : meilleure nourriture, vêtements plus chauds, lits près du poêle dans le petit réfectoire, à condition de servir de gardes chiourmes de leurs semblables…parfois même plus haineuses envers nous, comme si elles se défoulaient sur plus misérables de leurs propres souffrances.

Ainsi, nous devions, plus tard, découvrir que notre blokova, belle et jeune polonaise d’à peine 20 ans, avait survécu à quatre années à Auswitch avant de se voir proposer ce poste, où elle mettait tout son zèle, pour ne pas retomber dans l’enfer précédent, si près de la fin de la guerre. Il faut revêtir l’habit rayé, et être affublée d’un numéro pour moi, le 47.358 : pendant dix mois nous n’allons plus être que des numéros.

Par miracle, toutes les cinq demeurons dans le même groupe. Nous sommes restées au camp central de Ravensbrück jusqu’à la mi-Août, où nous découvrons le rythme des camps : lever vers 3 heures 30, appel, après avoir avalé au plus vite un jus noir brûlant, appel interminable d’une, deux, parfois trois heures puis le travail harassant : porter de lourds billots de bois, ou rouler des wagonnets remplis de sable, de 6 heures du matin à 6 heures le soir, avec un coupure d’une heure à midi où nous recevions une maigre soupe, et de nouveau, au retour, l’appel sans fin, et enfin le repas du soir distribué par la blokova, pain, un peu de pâté ou de margarine, ensuite nous rejoignions nos châlits où il fallait dormir à deux, sur une paillasse peuplée d’une multitude de poux, dont nous ne parvenions pas à nous défaire malgré nos séances d’épouillage mutuelles quotidiennes.

le camp annexe de Neubrandenburg

Aussi, c’est presque avec joie que nous recevons la nouvelle de notre départ pour Neu Brandenburg. Et pourtant, quand, à la nuit tombée, nous descendons dans la petite gare, des S.S. hommes et femmes nous accueillent une fois encore, une fois de plus, aux cris de Raus, Loos, Schnell, ponctués de coups de cravache, et de bottes, si bien que nous ne pensons plus qu’à une chose, éviter les coups, écrasées par l’impression que nous ne sommes plus des humains, mais des choses dont on dispose et à qui on ne laissera même pas le droit de mourir en paix, mais seulement celui de crever d’épuisement et de souffrances. Nous avons dû marcher ainsi, dans la crainte des coups, pendant une heure environ avant de parvenir au camp où, clémence incompréhensible, on nous laissa un répit de huit jours, sans appel, sans travail, à pouvoir jouir du soleil de cette fin Août.

Ne pas consentir,

préserver sa dignité

Violette, dans l’état civil Simone Séailles, présente au camp depuis quelques semaines, nous redonna le goût de la résistance, faisant circuler une pétition qu’avec d’autres je signai, pour demander que les déportées politiques ne soient pas contraintes au travail, pétition qu’elle alla remettre au commandant du camp, ce qui lui valut huit jours sans pain et menace d’être pendue si elle ne cessait pas sa rébellion… ce à quoi elle dût se résoudre. N’empêche grâce à elle, nous avions retrouvé le sens de notre dignité, et le souci de la préserver.

Début Septembre,

fini le farniente…

Nous sommes transférées au block des françaises, le N°3, où nous devons à nouveau nous soumettre au rituel nazi : appel à 4 heures, départ au travail nus pieds souvent dans des sabots en bois, gamelle et cuillère en bois à la ceinture, en rang cinq par cinq, pour aller déblayer à 5 kilomètres du camp un terrain d’aviation détruit par un bombardement, puis creuser des tranchées anti-char.

Jusqu’à la mi-octobre, ce régime fut à peu près supportable. Mais, avec la venue de l’hiver et des températures chutant à -30°C, le travail à l’extérieur devint un calvaire, où nos faibles forces risquaient de s’épuiser.

Survivre au froid

Poème écrit à Neuengamme, en janvier 1945Lui, le froid

Bleu

S’allonge dans le ciel

Comme un mort il m’écrase…

Je le sens

Sur moi

Dans ma chair

Il entre

Bleu

Et je suis

Rétréci

Rétréci

Sous ce froid

Mort

Et bleu

Qui tombe

par Jean‑Pierre Voidies, né à Caen en 1926.

Lycéen, arrêté à 17 ans.

Dans cette épreuve, une des choses qui n’empêcha de m’allonger au fond de la tranchée pour en finir avec la souffrance, fut mon attachement pour mes compagnes, notamment Annick et Michou, plus faibles encore que moi, et qu’il fallait surveiller sans cesse pour éviter qu’elles ne s’évanouissent, ou pour les prévenir de l’arrivée de l’aufseherin afin qu’elles fissent semblant de piocher.

Notre amitié à toutes les cinq, notre confiance mutuelle jamais démentie, malgré nos orientations différentes ( deux communistes, une athée, deux ferventes catholiques), nous ont seules permis de surmonter, jour après jour l’épreuve de la brutalité de nos gardiens. L’appel du soir devenait un supplice, l’inhumain appel, debout, sans bouger, sans parler, suivi de la course aux douches, alternativement glacées ou brûlantes, auxquelles nous n’accédions du reste que rarement de peur de nous faire voler nos pauvres vêtements.

La nuit, dans un immense dortoir glacial, aux portes ouvertes malgré le froid, les tinettes se trouvant sur le petit palier d’entrée, ne nous apportait aucun réel repos, puisque, n’absorbant pour ainsi dire que du liquide, nous devions parfois nous lever, à tour de rôle, plus de dix fois par nuit, au point d’ en venir à maudire chacune notre compagne de misère.

Survivre a la faim

Poème écrit à Buchenwald par FostyLa faim, toujours la faim.

La faim hurlante, édentée.

Mais quand viendra la fin de cette faim sans langue ?

Et dire que par le monde il y en a qui mangent!

Nous, notre estomac gronde et nous sommes dans la boue !

Jadis…

N’en parlons pas !

Pourtant, il existait le temps des bons repas.

Le temps où on chantait

Tout en rentrant chez soi…

Fosty

Noël approchait, le froid mordait davantage chaque jour, la faim nous tenaillait, même si nous tentions de la déjouer en échangeant des recettes de cuisine en souvenir des temps heureux, que nous parvenions à peine à nous représenter. Je me souviens que certains matins, je me levais avec l’impression que cette vie était la mienne depuis toujours et ne cesserait qu’avec ma mort. Il me fallait faire un effort de volonté pour me rappeler de Julien, de Robert, d’Etel, de la vraie vie… et sentir à nouveau en moi le désir de m’en sortir pour revoir tout cela.

Et pourtant, malgré cette immense détresse, nous avons réussi à organiser un vrai NOËL.

Avec deux ou trois carottes, trouvées dans les détritus du camp, et bien lavées, du pain trempé dans le café du matin et un peu de margarine, Suzanne réussit à faire une bûche. Quelque temps avant Noël, j’avais été affectée au travail en usine, et j’eus, si l’on peut dire, la chance d’être placée dans un petit atelier faisant des pièces pour les sinistres V 1. Le responsable de l’atelier, appelé le Meinster, un vieux soldat de la guerre 14/18, ancien coureur cycliste, qui était venu à Paris au Vel d’Hiver, a sans doute eu pitié de mon état. Il me donna cinq ou six petits gâteaux faits par sa femme, et avec son aide, je réussis à faire dans des débris de bakélite deux petites croix. Aussi, le soir du réveillon, je pus offrir à Suzanne et Annick, une croix, et à Michou, malade et incapable d’avaler la soupe au chou, les petits gâteaux. La joie de mes amies fut la plus belle récompense du sacrifice consenti et du risque couru, même si deux jours plus tard, les croix furent volées.

Le travail en usine nous a sans doute sauvées, car au moins, nous étions à l’abri du froid et pas sous la surveillance constante des gardiennes, qui n’avaient pas le droit de pénétrer dans l’atelier.

Le répit fut cependant de courte durée, car les bombardements avaient endommagé l’usine qui n’était plus approvisionné en électricité.

Il fallut donc reprendre l’harassant creusement des tranchées anti-char. Nos tortionnaires sentaient la fin proche et devenaient de plus en plus cruels. Un soir, de retour du travail, une femme, qui nous paraissait âgée, tomba, roula le long de la colline et fut achevée à coups de grosse… Impossible de porter secours à la malheureuse, sinon c’était subir le même sort. L’horreur, qui parfois encore me réveille, en pleine nuit, c’était, outre la vision du corps supplicié, le rire des assassins et celui de nos gardiennes…

Les mesures arbitraires se multipliaient : ainsi Violette et Suzanne furent enlevées de notre équipe pour être envoyées dans un autre camp. Violette ne revit jamais la France, et mourut du typhus peu après la libération des camps… Et, toujours la crainte d’être envoyée au cachot, ou à l’infirmerie, deux endroits dont le plus souvent on sortait les pieds devant.

Le camp ne les a pas quittés

Fin Avril : la rumeur de l’avance des russes se précise. Nos nervis deviennent de plus en plus nerveux. Michou, épuisée, a dû être placée au revier.Fin d’après-midi, le 28 Avril 1945, des S.S. et des soldats excités investissent le camp et nous chassent des baraquements avec ordre de former une colonne. À plusieurs reprises j’essaie d’atteindre le revier pour aider Michou à sortir, à chaque fois un soldat me chasse à coups de crosse. J’entends encore les suppliques de Michou, m’implorant de ne pas l’abandonner. Mais que faire contre un fusil ? Heureusement, elle sera sauvée un peu plus tard.

Quant à moi, séparée des autres, je suis poussée dans la colonne, la peur au ventre, craignant un massacre final, si près de la liberté. Deux jours de marche, encadrées encore par des soldats à la gâchette facile. Puis, la deuxième nuit, avec un petit groupe de femmes, nous nous sommes enfuies dans une forêt, les gardiens s’étant éparpillés à cause d’un bombardement des russes. Par chance, nous avons rencontré un groupe de STO, en meilleure forme que nous, qui nous ont pris en charge, nous conduisant de ferme en ferme pour trouver vêtements, nourriture, abri, en évitant les routes principales où les S.S. continuaient la chasse aux déportés… Que de cadavres avons nous aperçus, morts d’épuisement, ou achevés d’une balle dans la tête.

Déporté russe anonymeUn jour, nous serons vieux.

Nos mains tremblantes

En feuilletant les pages de nos vies

Ramèneront cette douleur ardente

Jusqu’à hurler au fond de l’insomnie.

Voici l’appel, vous êtes debout pendant des heures

Tous confondus dans vos loques rayées.

Qui oubliera cette innommable image ?

La pendaison devant l’entrée du camp,

Le condamné et son dernier visage,

À son cou, la corde comme un serpent ?

Et qui pourra jamais parler des crématoires ?

Et qui pourra jamais compter combien de vies

Mêlées ont fait ces fumées noires ?

Et cette odeur qui reste et qui vous tient ?

Les fouets, les nerfs de bœuf, les bastonnades,

La mort, le sang, la peur de chaque jour ?

Tout est inscrit dans votre corps malade,

Aussi brûlant que le premier amour

Le 3 mai 1945, des soldats russes nous dépassent sur la route, nous disant de continuer en direction de l’armée américaine, car ils n’avaient pas les moyens de nous rapatrier, et pour eux la guerre n’était pas finie : ils marchaient sur Berlin.

Nous avons traversé Waron, Gastrov,Brutzov et sommes arrivés le 8 Mai 1945 en zone américaine.

Je crois qu’enfin, à ce moment j’ai cessé d’avoir peur pour moi, malgré mon état, mes trente cinq kilo : la guerre était finie, mais quand et comment allais-je retrouver ma famille à Étel ?

Il y avait tant de prisonniers : le rapatriement était une vraie pagaille : huit jours dans une caserne, hommes d’un côté, femmes de l’autre; puis départ vers la gare, à pied, pour ceux qui pouvaient marcher : j’en étais. Une fois encore, voyage dans un wagon à bestiaux, mais sans toit, et la pluie tombait en trombes… Puis direction la Belgique, arrivée en France à Hazebrouck, transfert dans un train vers Le Mans. Enfin, avec des heures d’attente dans les gares, arrivée à Auray : pendant tout ce trajet, personne n’avait pu me donner de nouveaux vêtements et c’est dans le pantalon d’un ancien S.S. et avec des chaussures du 42 que je suis arrivée à Étel (le 24 mai 1945), que ses habitants commençaient à peine à réinvestir. Mon mari était en Allemagne, mon fils ne me reconnaissait plus, mais j’étais revenue, vivante… comme toutes celles qui étaient avec moi à Neubrandenburg, sauf Violette.

Il allait falloir réapprendre le bonheur… Ce fut un autre combat, difficile… des années avant de pouvoir en parler, des années avant de pouvoir dormir sans cauchemars, et, toujours prête à ressurgir, la douleur pour toutes ces morts injustes, pour cette barbarie qui pourrait renaître car c’étaient aussi des hommes et des femmes ceux qui ont planifié ces massacres ou les ont exécutés…

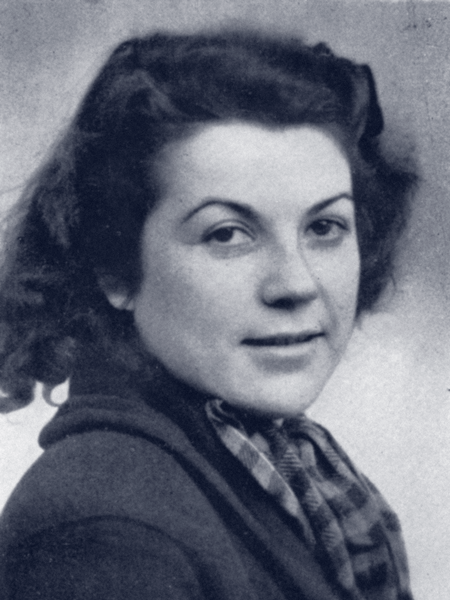

Simone Le Port

écrit courant 1999

Les poèmes et les sous-titres ont été choisis par sa fille Katherine Le Port notamment dans le recueil Paroles de Déportés édité par la FNDIRP.